保育士試験の合格率は20%前後。受けるまでの流れと攻略方法

現在、保育補助として働いている方や、未経験でもこれから保育士になりたいという方も多いのではないでしょうか。長期的に保育施設で働きたい場合、保育士資格があると就職しやすかったり、キャリアアップしやすかったりとメリットがたくさんあります。

現在、保育補助として働いている方や、未経験でもこれから保育士になりたいという方も多いのではないでしょうか。長期的に保育施設で働きたい場合、保育士資格があると就職しやすかったり、キャリアアップしやすかったりとメリットがたくさんあります。今回は、保育士試験を受験する方に保育士試験の大まかな流れや内容についてお伝えします。けして合格率は高くありませんが、対策と準備をして臨むことで、十分に可能性があります。保育士資格取得を目指してみましょう!

希望の条件の職場を簡単検索

保育士資格試験の合格率(年度別)

保育士になるためには、保育士の養成学校を卒業するか、保育士試験に合格するかのどちらかです。

すでに社会人で働きながらの取得を目指す方や、学校に通わずに資格を取りたい方は、保育士試験を受験する必要があります。

下の表は、保育士資格試験の合格率です。

ここ数年の合格率は、20%前後で推移してきました。この数字は、けして高いとは言えません。

では、合格の壁となっているのはどのような要因なのでしょうか。

すでに社会人で働きながらの取得を目指す方や、学校に通わずに資格を取りたい方は、保育士試験を受験する必要があります。

下の表は、保育士資格試験の合格率です。

| 受験者数 | 合格者 | 合格率 | |

|---|---|---|---|

| 平成27年度 | 57,301人 | 12,962人 | 22.6% |

| 平成28年度 | 70,710人 | 18,229人 | 25.8% |

| 平成29年度 | 62,555人 | 13,511人 | 21.6% |

| 平成30年度 | 68,388人 | 13,500人 | 19.7% |

| 令和元年 | 77,076人 | 18,330人 | 23.9% |

ここ数年の合格率は、20%前後で推移してきました。この数字は、けして高いとは言えません。

では、合格の壁となっているのはどのような要因なのでしょうか。

合格率が低い理由は?

保育士試験の難易度が高い理由の1つは、1次試験です。1次試験は筆記試験となっており、9科目すべてを受験します。

1科目の出題範囲がとても広く、専門的な内容も多いので、準備せずに合格するのは困難です。

また、9科目すべての科目で合格した方だけが1次試験の合格者となるため、1科目でも不合格となると再受験が必要となります。1次試験ですべて合格するのは大きな壁となるでしょう。

問題の難易度以外の理由としては、保育士資格試験を受験する方には、プライベートや仕事と両立しながら目指し、十分に準備できなかったケースが多いことがあげられます。

しかし、しっかりと対策をすれば合格はけして夢ではありません。

<一次試験の科目ごとの難易度>

一つひとつの教科は5~8割ほどの合格率です。すべて合格しなければ資格を取得できないという点が難点となっています。

しかし、一度合格した科目は、3年間の有効期間があることに注目です。その間に8科目合格することで一次試験は合格できます。

また、一部対象の施設(保育園・幼稚園・養護施設など)で従事している場合は、有効期間は5年間なので、時間をかけて取得することも可能です。

一次試験はマークシート式です。なかでも特に難易度が高いのは次の教科となっています。

・社会福祉(範囲がとても広い)

・社会的養護と教育原理(1回の試験で同時に合格しないといけない)

・児童家庭福祉(その年ごとに出題や難易度が大きく変わり、対策がとりづらい)

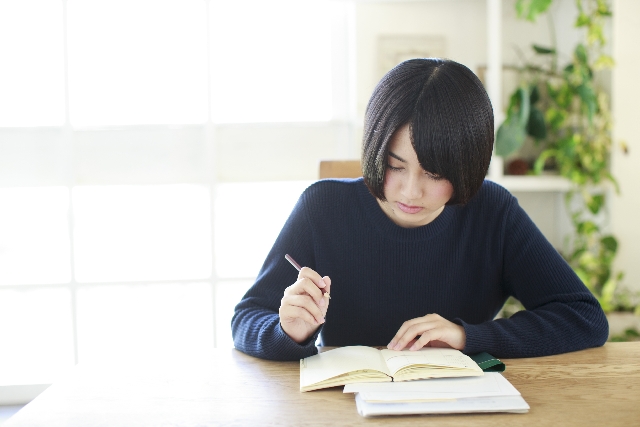

そのほかの教科でも、一科目ごとに覚える範囲は広いので、試験に受かるには余裕をもったスケジュールでじっくり勉強する必要があります。勉強方法は、大きく分けて2つです。

・通信講座・スクール

・独学

このどちらかの選択肢で勉強していくことになります。

独学の場合は合格ラインや出題範囲、傾向などを把握し、市販の参考書や過去問を解くのが一般的な勉強方法です。

時間や金銭的に余裕がある場合は通信講座もおすすめできます。

<二次試験の勉強も必要>

二次試験は音楽・造形・言語のなかから2科目を選んで行う、実技試験です。こちらの合格率は、一次試験と比べると難易度が低めとなっています。

とはいえ、勉強とは違った対策が必要なので、準備は念入りに行いましょう。

1科目の出題範囲がとても広く、専門的な内容も多いので、準備せずに合格するのは困難です。

また、9科目すべての科目で合格した方だけが1次試験の合格者となるため、1科目でも不合格となると再受験が必要となります。1次試験ですべて合格するのは大きな壁となるでしょう。

問題の難易度以外の理由としては、保育士資格試験を受験する方には、プライベートや仕事と両立しながら目指し、十分に準備できなかったケースが多いことがあげられます。

しかし、しっかりと対策をすれば合格はけして夢ではありません。

<一次試験の科目ごとの難易度>

一つひとつの教科は5~8割ほどの合格率です。すべて合格しなければ資格を取得できないという点が難点となっています。

しかし、一度合格した科目は、3年間の有効期間があることに注目です。その間に8科目合格することで一次試験は合格できます。

また、一部対象の施設(保育園・幼稚園・養護施設など)で従事している場合は、有効期間は5年間なので、時間をかけて取得することも可能です。

一次試験はマークシート式です。なかでも特に難易度が高いのは次の教科となっています。

・社会福祉(範囲がとても広い)

・社会的養護と教育原理(1回の試験で同時に合格しないといけない)

・児童家庭福祉(その年ごとに出題や難易度が大きく変わり、対策がとりづらい)

そのほかの教科でも、一科目ごとに覚える範囲は広いので、試験に受かるには余裕をもったスケジュールでじっくり勉強する必要があります。勉強方法は、大きく分けて2つです。

・通信講座・スクール

・独学

このどちらかの選択肢で勉強していくことになります。

独学の場合は合格ラインや出題範囲、傾向などを把握し、市販の参考書や過去問を解くのが一般的な勉強方法です。

時間や金銭的に余裕がある場合は通信講座もおすすめできます。

<二次試験の勉強も必要>

二次試験は音楽・造形・言語のなかから2科目を選んで行う、実技試験です。こちらの合格率は、一次試験と比べると難易度が低めとなっています。

とはいえ、勉強とは違った対策が必要なので、準備は念入りに行いましょう。

受験資格やその他注意することについて

■受験資格

受験するためには受験資格をクリアしていることが前提。試験を受けるのに年齢制限はありませんが、受験資格は最終学歴や経歴によって異なります。

<大学・短期大学を卒業>

・誰でも受験できます。

<高等学校卒業>

・平成3年(1991年)3月31日以前に卒業している人なら無条件で受験可能です。

・平成3年(1991年)4月1日以降の方は、高校が保育科専攻であれば受験可能。高校が保育科以外であっても、児童福祉施設で2年以上かつ2,880時間以上児童の保護に従事し、かつ受験資格に該当する施設であれば受験可能となります。

※最終経歴や中学の方や専門学校の場合も、条件を満たせば受験ができます。全国保育士養成協議会の公式ホームページで「受験資格」をチェックしてみましょう。

■開催期間

保育士試験は年に2回、4月と10月の週末に2日日程で行われています。開催地は各都道府県です。受験までの流れは以下のとおりとなっています。

①資料請求

インターネットか郵送で「受験申請の手引き」を請求する。

②受験手数料の支払い

「受験申請の手引き」の中の払込取扱票を郵便局に持っていき支払い、振替払込受付証明書をもらう。筆記試験や実技試験を受ける方の金額は、12,950円。(振替払込受付証明書は、受験申請書に貼り付けるので保管する)

③必要な書類を揃える

・受験申請書

・その他必要な書類(受験資格などにより異なる)

④郵送する

受験申請書、必要な書類をすべて封筒に入れ、必ず郵便局の窓口から簡易書留で郵送する

■必要な持ち物・気をつけること

・当日の交通アクセスや、交通機関の時刻表は事前に確認。

交通障害などによる遅延も、遅刻とみなされてしまいます。十分に余裕をもったスケジュールを組みましょう。

・申し込みで申請した、試験会場の変更は不可。

保育士試験を受験する時期に引っ越しの予定がある場合などは要注意です。その地域で本当に受験が可能か、申し込み時にしっかりと確認しておきましょう。

■保育士試験の持ち物

受験票

えんぴつ・シャープペン

消しゴム2個

腕時計

マスク

サイフ・交通系ICカード

スマホ・携帯電話

テキストなど

そのほか、季節に合わせた持ち物を準備するのがおすすめできます。筆記試験は長時間で、午前から午後にわたっておこなわれるので、昼食の準備や外食先の見当も付けておくと安心です。

受験するためには受験資格をクリアしていることが前提。試験を受けるのに年齢制限はありませんが、受験資格は最終学歴や経歴によって異なります。

<大学・短期大学を卒業>

・誰でも受験できます。

<高等学校卒業>

・平成3年(1991年)3月31日以前に卒業している人なら無条件で受験可能です。

・平成3年(1991年)4月1日以降の方は、高校が保育科専攻であれば受験可能。高校が保育科以外であっても、児童福祉施設で2年以上かつ2,880時間以上児童の保護に従事し、かつ受験資格に該当する施設であれば受験可能となります。

※最終経歴や中学の方や専門学校の場合も、条件を満たせば受験ができます。全国保育士養成協議会の公式ホームページで「受験資格」をチェックしてみましょう。

■開催期間

保育士試験は年に2回、4月と10月の週末に2日日程で行われています。開催地は各都道府県です。受験までの流れは以下のとおりとなっています。

①資料請求

インターネットか郵送で「受験申請の手引き」を請求する。

②受験手数料の支払い

「受験申請の手引き」の中の払込取扱票を郵便局に持っていき支払い、振替払込受付証明書をもらう。筆記試験や実技試験を受ける方の金額は、12,950円。(振替払込受付証明書は、受験申請書に貼り付けるので保管する)

③必要な書類を揃える

・受験申請書

・その他必要な書類(受験資格などにより異なる)

④郵送する

受験申請書、必要な書類をすべて封筒に入れ、必ず郵便局の窓口から簡易書留で郵送する

■必要な持ち物・気をつけること

・当日の交通アクセスや、交通機関の時刻表は事前に確認。

交通障害などによる遅延も、遅刻とみなされてしまいます。十分に余裕をもったスケジュールを組みましょう。

・申し込みで申請した、試験会場の変更は不可。

保育士試験を受験する時期に引っ越しの予定がある場合などは要注意です。その地域で本当に受験が可能か、申し込み時にしっかりと確認しておきましょう。

■保育士試験の持ち物

受験票

えんぴつ・シャープペン

消しゴム2個

腕時計

マスク

サイフ・交通系ICカード

スマホ・携帯電話

テキストなど

そのほか、季節に合わせた持ち物を準備するのがおすすめできます。筆記試験は長時間で、午前から午後にわたっておこなわれるので、昼食の準備や外食先の見当も付けておくと安心です。

保育士資格を取れば、転職の幅が広がる

保育士のニーズは、年々高まっています。合格率だけで見ると、保育士の資格取得は難しく感じるかもしれませんが、対策と準備しだいで十分に攻略可能です。

保育士になりたいと考えている方や、保育補助などとして働いている方は、これからのキャリアアップのためにも保育士資格を取得してみませんか?

取得した保育士資格を最大限活かすためにも、保育士として働く初めての職場探しはとても重要です。

保育boxでは未経験者も歓迎している求人が豊富にあるので、ぜひ探してみてくださいね♬

保育士になりたいと考えている方や、保育補助などとして働いている方は、これからのキャリアアップのためにも保育士資格を取得してみませんか?

取得した保育士資格を最大限活かすためにも、保育士として働く初めての職場探しはとても重要です。

保育boxでは未経験者も歓迎している求人が豊富にあるので、ぜひ探してみてくださいね♬

希望の条件の職場を簡単検索

保育士求人を探す

北海道・東北

北関東

首都圏

東海

北陸・甲信越

関西

中国・四国

九州・沖縄

保育boxの新着保育士求人